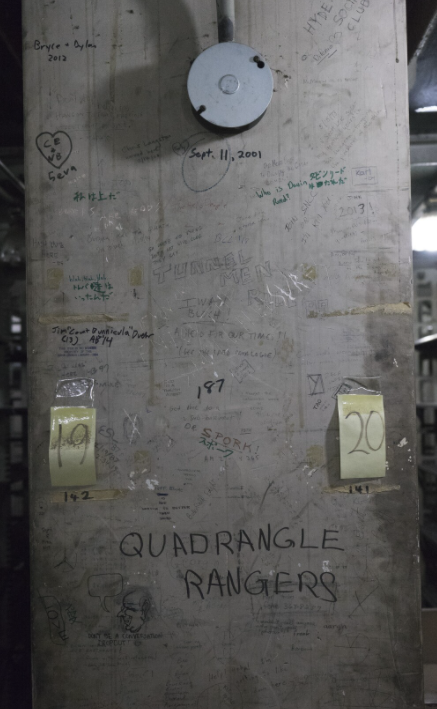

读LOTR,护戒队走到了Moria。这个地名与我记忆中的另一处忽然就联系在一起。那是从前,我们夜里潜入图书馆地下室,小心穿过一片楼板之间的空隙,能到达埋在地下的旧图书馆残存地下室。楼梯通向地下二层,墙面上画满了名字和涂鸦,正中间最大的一个涂鸦写着“Moria”。

我们的“Moria”是储存最不重要的文件的地方,这包括旧书、旧报纸和旧档案。空气干燥却含有浓浓的灰尘。旧书的一大部分是钱存训先生的遗物,从台湾寄来的一包包书籍,大部分甚至没有拆封。后来我知道,因为捐入学校的书没法全部入库,有一部分就在图书馆门口贱卖掉,这之中就包括了我在地下室见过的一些书。我用三刀买过一本现代汉语文学英译文选,只记得其中有一些白先勇。这本书搬家时候遗失了。

旧报纸是各种合订本,大部分是来自二十世纪初,我凭记忆认出来的有布拉格晚报、费加罗报、美国音乐和基督科学箴言报。我看到了许多一战/二战战报、欧洲政治,夹杂着那个年代的日用品广告:比如牙膏。我对旧报纸有奇怪的爱好。小学的图书馆恰好存有许多旧报纸,午休时候我逃掉乐队的训练来借报纸翻阅,通常整个阅览室只我一个人。起初是试图寻找我生日那天的报纸,然而渐渐地这些“旧新闻”让我沉醉。当时读的可能主要是“参考消息”里的军事和科技新闻。报纸提供了一个未来未知的生活思想状态切片,我们翻过1947找到1943,但时间并不是这么运转的。

“Moria”里还有许多本该销毁但却不知为什么没有被销毁的文件,主要是40-50年代学校的学生成绩记录、教学通讯(打字机的签字)、和学生档案一类。我只留下的几张照片,其中一组记录了1951年一位Mr. Hipple与英语文学系主任的信件沟通,这位可怜的研究生的毕业论文“关于19世纪英国文学中‘美’的研究”被committee否决了。当然,网上的资料表明它最终还是毕业并当了教授。

有时候想起来,很后悔没有多在“Moria”里探索,似乎每次去那探险都有些匆匆,最好忽然就再也没有下一次了。前两年回学校想再去看看。但是发现那扇门怎么也撬不开的时候,甚至感到了一丝宽慰:门锁了,这冒险是不必要的了。似乎在说,算了吧,成年人是不许胡闹的。