塞尔达传说三角力量。题外话,我特别喜欢这作的英文译名A Link to the past. 虽然和原本是一点关系也没有(说是北美任天堂本地化要求去除一切宗教相关的指涉所以删掉了“神”的部分。

今天玩的是NS上的Super NES模拟器版本。本科的暑假和两个室友在一台老Super NES上打过一次,当时一个人负责操作一个人负责指挥攻略而我负责看,但是打完光明世界之后的内容我全然不记得了。前几年在树莓pi上刷过模拟器打,缺点是存档系统是原生的不方便,而且我的pi没刷蓝牙模块只能用有线手柄玩。NS的模拟器可以即时存档拯救了我这个手残,游戏体验大幅提升!

游戏本身而言,我特喜欢这个艺术风格,和交互的体验,尤其是扔罐子和把敌人踹下山。回力镖和射箭也很好玩!下周就要忙起来了,大概率这次依旧无法通关,但是也无妨随便逛逛!

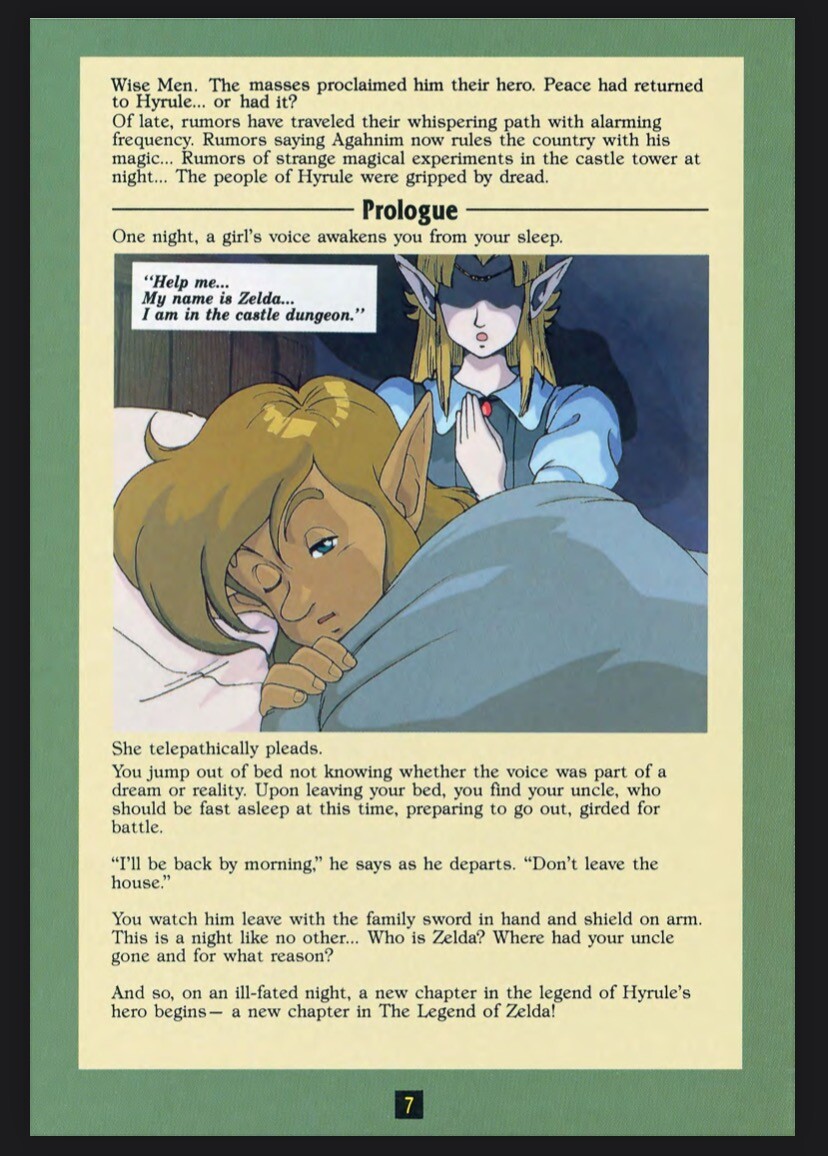

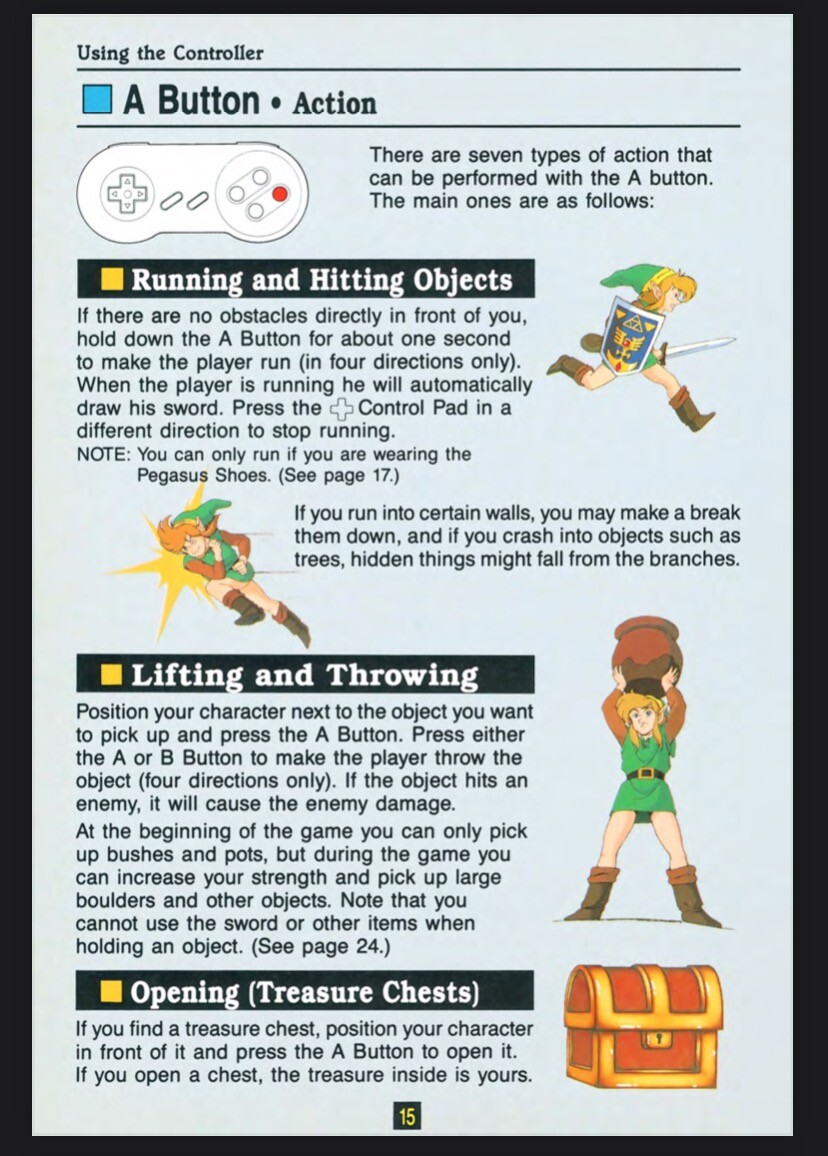

很喜欢看老游戏这些介绍背景故事和操作技巧的附带小册子,设计得很精美。现在游戏碟怎么不整这个了

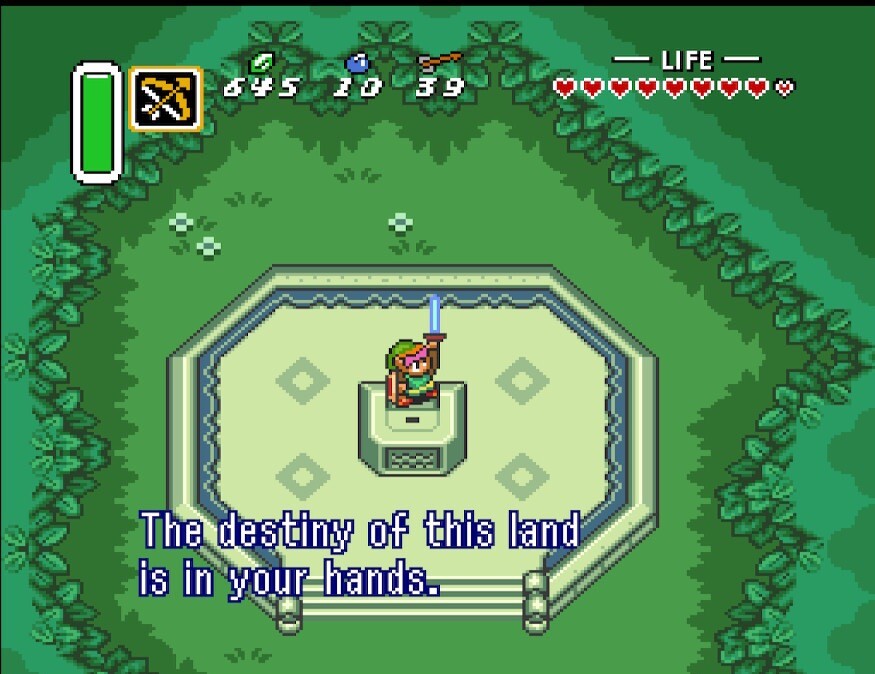

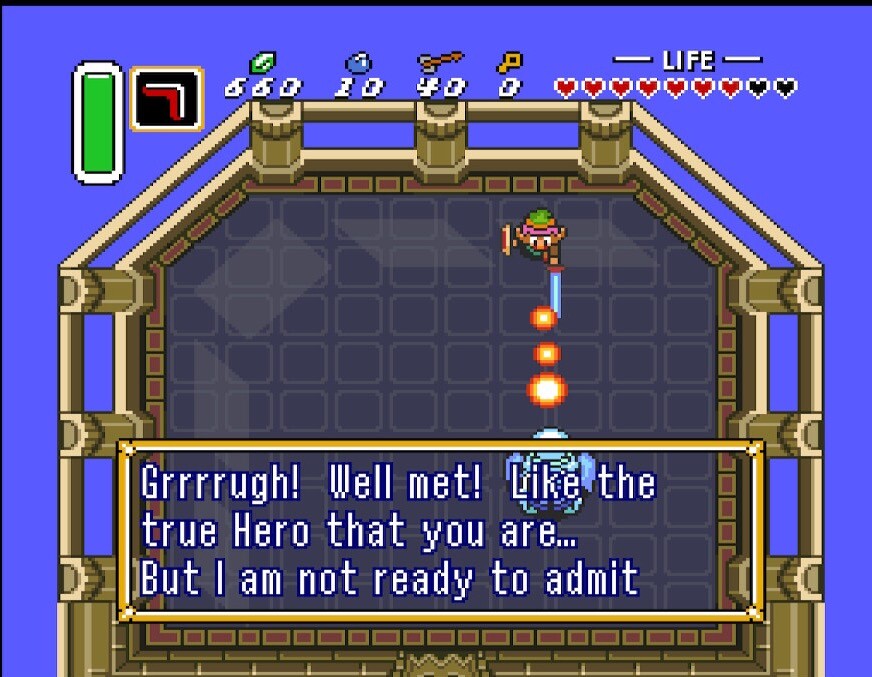

林克继续冒险……拔出了大师剑,经历了一些事情,来到了黑暗世界!

我发现2D游戏不管是16bits还是8bits我接受度都挺高的,应该多补一补(相比于老3D游戏……去年补Bioshock 1虽然是重制版了还是觉得画面有点愣,因为画面原因一直没有补Half-life……

对于我这种童年并没有老主机的人而言。switch上这几个模拟器真的挺不错的,可以比较轻松地接触一下这些老游戏。另外南梦宫的模拟器也不错,之前和我爸玩了玩坦克大战也蛮开心的

很喜欢这个游戏里面有种很温暖感觉的奇幻世界,有时候有点无厘头,但总是很有趣。让我感觉特别贴切小朋友林克的冒险。这两天遇到的好玩的事情包括

– 叫醒恶魔会被很客气地诅咒(诅咒内容:魔力消耗减半,爽的不行)

– 向“禁止扔石头”的地方扔石头,会有大鲤鱼跳出来,说我睡觉呢别打扰,拿着这个(强力道具)离开吧

– 把道具扔进水池里会有神仙问是不是你掉的,回答“是”会因为诚实(不然呢)而被奖励升级道具

– 误入盗贼洞,会被塞巨额封口费

– ……等等等等

原来随时可以进入fast travel这个感念这么早就有了。就算是1991年的游戏,这个“瞬移”的设计比很多现代游戏合理多了!

– 需要装备笛子,使用吹笛子,可以在bgm里听到笛子声,过程中可以继续移动

– 几秒钟之后,一只鸭子从屏幕左边飞向右边,如果触碰到了林克,就把他拉起来飞走(瞬移成功)

– 如果鸭子没碰到林克(比如林克吹完笛子之后移动了太远),就不会触发瞬移

这个设计的好处是战斗中不会有种违和的“突然无敌”感。可能因为3d游戏不好处理画面角度问题?很多游戏包括野炊里都是上一秒还在挨刀子下一秒直接瞬移……相比之下好喜欢这个飞天鸭子!

关于如何得到笛子的这段剧情也很喜欢!上次玩居然没拿到这个道具……

林克的装备和形象变了好多,对比一下挺明显的。明明是个小朋友,承受了这么多

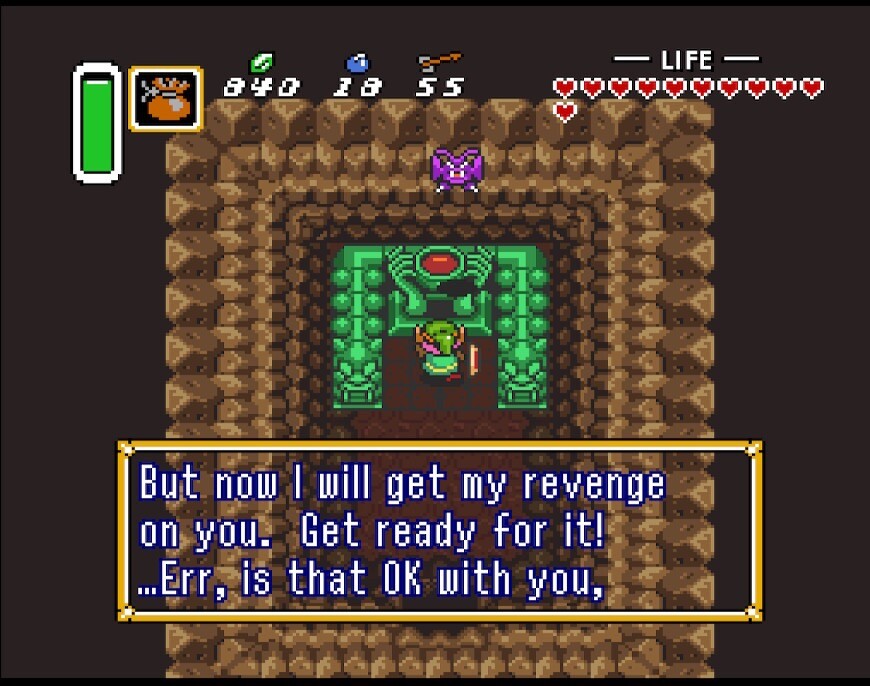

三角力量通关啦!真的是好游戏,关卡交互boss设计都很精妙,音乐也好听,百听不厌。虽然是很早之前(正好30年)的游戏,但是乐趣超多,可以说是今年目前玩到最喜欢的游戏

很喜欢最后旅途结束给玩家看世界恢复的样子时候,不只是国王回家,叔叔痊愈这样的“大事件”,还有各种只见过几次面的人也展现出来,比如魔法师的学徒在熬药,平平无奇中年人重操旧业当盗贼,送我捕虫网的孩子病好了,迷路老头走出了死亡山谷,卓拉族人继续卖草鞋,等等……

不过等等,所以到最后跟塞尔达到底有什么关系