时间修理店

下午四点一刻,我站在时间修理店门口,敲了三下门,没有回应。

这是我二十六岁时的事情,那时候正在经历一段充满差错的生活。之后遇上新冠,整个人像是腌黄瓜一样在家里发酵了一年半。我那位远在德国的导师让我过上了一种颠三倒四的日子。日日夜夜像一个沙漏一样反复不停,却总是不能尽兴地流向哪一边。同一个沙漏还时常挂在我的电脑屏幕——对着程序里的数字,我会出神地看上一个小时,就好像这也是我无聊工作的一部分。

而屏幕里的沙漏终究对我起了作用,我患上了干眼症,左眼止不住地流泪。起初是搔痒,之后是无意识的一两滴眼泪,最后是止不住的泪流,似乎这只左眼借给了世上某个想哭却必须忍住的人,虽然右眼仍属于麻木的我。几次流了满衣衫之后,我请了半天假去看医生。但是医生甚至没有检查,只是嘱咐少看屏幕,就放我走了。回到家,屏幕是不能看了,却不知道做什么好,总是忍不住想看看电脑、电视、手机。我想起可以看书,就找了一本来看,哪知道看了几页又流下眼泪来。这时候我才决定,应该出去走走了。

去商店街的缘由也是有的,搬家时候忽然发现了一块坏掉的手表,需要修理一下。表是二十岁生日时候父亲送我的礼物,一块宝蓝色表盘的机械表。父亲很熟悉我的喜好,特意选了一块设计最收敛简单的,塑料表带的手表。当时我还有戴表的习惯,虽然大多时候是解下来揣在兜里当作怀表。可惜这块表在我腕子上只随行了一个月,就让门把手在表面上划了一道痕迹。这痕迹说浅也确实很浅,只有佩戴者仔细查看才能发现,但是自从发现了,我就无法释怀,时常去摸表面,去寻这划痕,摸到的时候一丝的遗憾却又含着安心。这样下去心里总归不舒服,就收了起来没再戴过。至于为何发现它时候表带也断了,我就全无印象了。

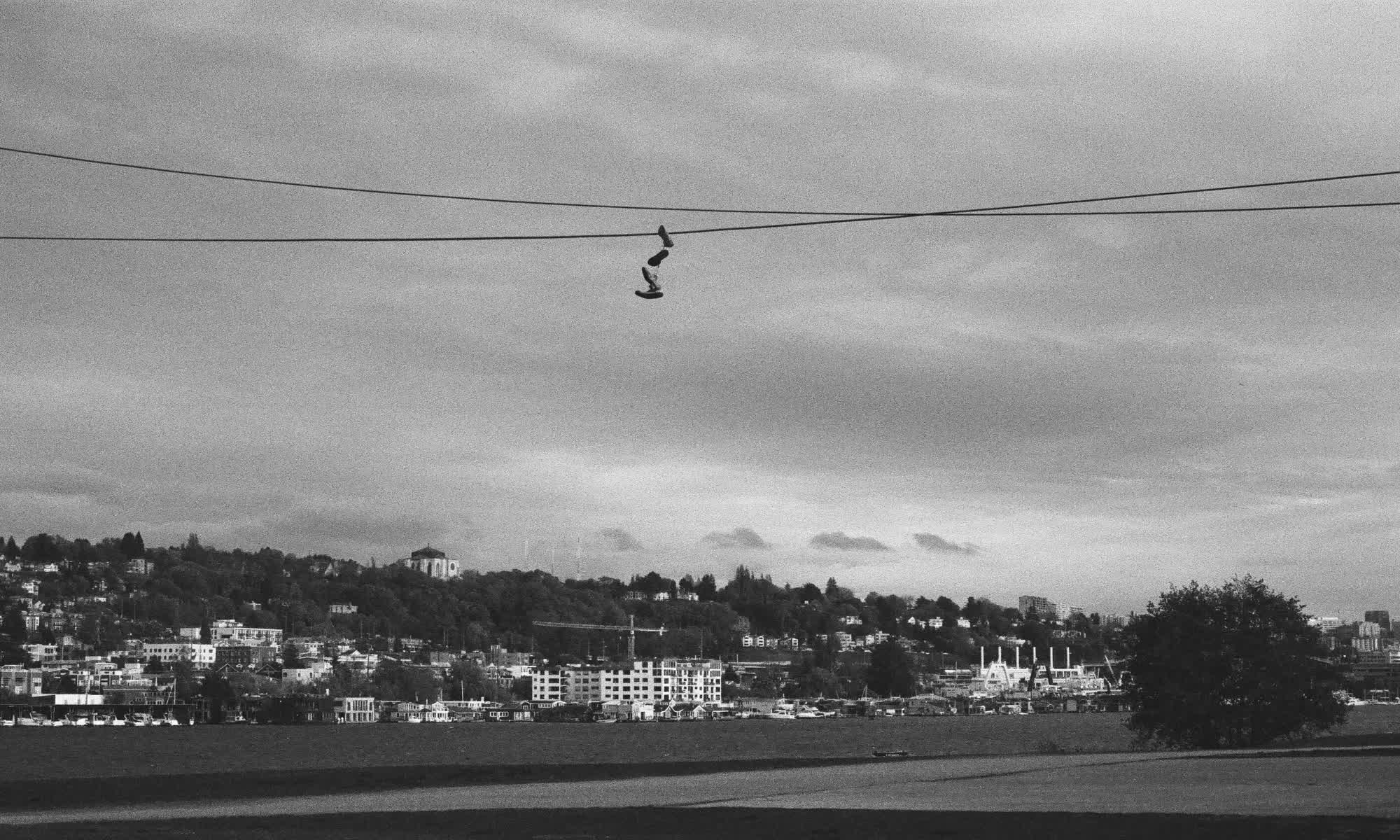

商店街各类铺子应有尽有。这个地区在变成如今的流浪者营地之前,曾经是嬉皮士们聚集的时髦地段,在那之前许多年,这里还是一座独立的城市。来自北欧的移民建立了许多坚实的砖木房子,作为教堂和酒馆。待到我穿越这条街的时候,曾经的教堂也已经夷为平地成了酒吧。其他的店家更为省事,图书馆圆顶的砖房被直接改修成了露天酒吧,那间记录借书的柜台摆了十几种啤酒的喷头,管理员刷卡借出的是浓啤酒和热狗。消防局也变成了酒吧,俗气地挂了一个以此为玩笑的招牌,什么大火之类的话。花店变成了拳击场,这里可从没这么热闹过。我觉得最大的变化莫过于咖啡店变成了连锁咖啡店。这就像魔术师帽子里的一只兔子变成了另一只兔子,起初人们觉得没什么稀奇,等到许久之后才会想起来,从换兔子的那个时刻起,观众自己完全变了。有些变化留有痕迹,就好像消防局酒吧永远会是消防局主题,而咖啡店的取代悄悄然是一张革命。从记忆里回溯的时候,已然分不清两只兔子。或许从来也没有过两只兔子。

而有些改变尚未完成,唱片店关张后的店面已经空了一年许,里面木质的唱片架还刻着字母表分类,新的店家还没有来。几年前我向老板问询过秋吉敏子的唱片,老板答应我如果遇到帮我收购两张,在那之后还没有再来过,整个店却已经空了。隔壁古董家具店的桌椅柜子换了几批,而那个顶着鸡头的木立钟却还在显眼的位置,等着人带它回家去,只是没有人像找一张没有在美国发售的唱片一样,搜寻这样一座鸡冠立钟。

转过街角,我看了看时间。那块脏兮兮的手表比手机慢了二十来分钟,这些许年来只慢了二十分钟,或许说明这是快好表。但是仔细一看,其实是早就停了摆,恰好在了同一个时辰里。既然时候还早,我顺着斜街走到了水闸。恰好是鲑鱼洄游的时节,水闸的通水口里许多鱼在争抢位置。人类好奇心重,修了个玻璃墙隔着屏幕观看,就好像体育竞赛一样。广播里一个激动的声音给孩子做科普,讲鲑鱼的一生云云。鲑鱼从淡水的湖泊溪流中出生,到海里生活一辈子,死前一定要再回到出生的地方,产卵生育而死。我看着它们银灰色的鱼背,思索着约么它们在海里行的路比我这二十余年加在一起还多一些,却被困在玻璃墙后面由我审视。“在这一生的终点”,那个激动的声音继续讲解,这些鱼死在了出生的地方,它们带来了海水里的养分,滋补了生态圈,变成了食物。孩子们赞叹大自然的精妙设计,而我感到有些虚无缥缈,原来这几千公里的旅程终究是有如此的句号。

穿过水闸,路过码头改成的餐厅和旅店改成的健身房,我终于找到了地图上标的修表匠的铺子。这间铺子并不叫修表店,而是时间修理店。时间如何修理呢?坏掉的从来不是时间,而是衡量时间的工具,钟表会坏,手机会失去信号,按着心跳数秒会错过一两拍,这之中似乎时间并没有什么过错。

我又敲了三下门,依旧没有人答应。弯下腰看,半地下室的窗子上贴了一张字条,写着“如果您的钟表有健康之忧,请打电话联系”。之前在超市听见一个女人向收银员抱怨修表匠的脾气,好像是不喜欢某些词汇,我猜这“坏”就是其中一个被痛恨的词了,要用健康之忧来代替。时间修理店,似乎一下子变成了一个医疗机构。图书馆那枚宣布闭关时间的钟表,现在记录着酒吧里下午打折时段的开端,不知道它工作得健康吗?古董家具店那些破钟,和皮沙发、主人的老狗、北半球的冬季一起慢慢沉下去,沉得越来越慢,它算是健康吗?至于鲑鱼们呢……我的左眼又流下泪来。

依旧没有人答应,我给字条上的电话拨了过去,依旧没有人接电话。但是电话里提供了更多信息:时间修理店,一百多年的修表匠家族,修理我们的时间健康。请留言,我们会依照您的时间安排访问。

回家路上我经过了一座大桥,火车轰隆隆过去,所见与所听甚至有些错位。我不禁想起鲑鱼和魔术师的兔子来。修过的钟表,就算重新追赶上我们,也终究变化了一部分,失去了一部分。我想起很多个长夜里,我的小挂钟哒哒走秒的声音,令人抓狂地精准。我拔掉了时钟的销子的时候,是谁的时间错位了呢?

时间修理店,如果真如其名,不修理钟表也不意外了。这是我与它的第一次相遇。

纽约一日:Fujica ST801拍摄日记

两周前从日本网购了一台近乎全新的富士ST801相机,自带了一枚Fujinon 55mm/F1.8镜头。这台相机从模样到手感都深得我心,取景框特别明亮,测光也很准确,使得拍摄非常方便。

纽约逗留了一日,拍摄了一组相片。这个想法一定程度上受到了一个Youtube视频启发。我希望能够在一天之内拍摄完一卷36张相片,尽量没有废片,而且同一个角度只能拍摄一张,必须做一些取舍。因为考虑到可能需要拍到晚上,所以胶片用了iso稍高的Portra 400, 得到的效果还不错。

随记存档 2021.8

随记存档 2021.7

R.E.M.,葫芦娃,袁世凯

今天在随机听R.E.M.的歌,有一首我没听过,叫7 Chinese brothers,歌词很奇怪,唱的是“Seven chinese brothers swallowing the ocean/Seven thousand years to sleep away the pain/She will return, she will return”

等等…七兄弟……这不是《葫芦兄弟》里的水娃么?搜了一下,2008年Michael Stipe接受采访时候讲他写这个歌“…was about me breaking up a couple – and then dating both of them, a man and a woman, which is a terrible thing to do, but I was young and stupid.” 也就是他拆散一对情侣之后分别跟俩人谈恋爱的感受,就像水娃(贪婪地)喝干了海水但是坏了肚子………

问题来了,这两个故事是怎么联系上的呢?

美国有一本出版于1938年的童书5 Chinese Brothers,是基于中国的《十兄弟》故事的重写。《十兄弟》也并不是一个固定的故事,而是许多同类故事之一,1959年tvb拍摄了《十兄弟》电视剧,设定在民国初年。在此之前,同一个故事经由传教士,传到了西方成为了《五兄弟》。

回到《五兄弟》故事:一个小孩为了抓鱼,让五兄弟的老大,水系渔夫,含着整个大海。然而小孩太贪心了抓个没完,老大含着海水憋不住了不得不吐出来,结果孩子淹死了。杀人偿命,刑场上五兄弟为了回家看一眼妈妈,轮流上场接受了各种形式的死刑也没法被处决,最后无罪释放了。虽然是脱胎于《十兄弟》,这个故事的角色设定其实有些不同,尤其是从tvb剧情梗概里看,《十兄弟》里的“水”系角色的特质并不是“吞海”而是“哭出的眼泪可以疗伤”。那么吞海是哪儿来的呢?

顺着看了一些民族文学研究,在不同版本里(版本好多啊)水系角色的能力各不同,比如北方有些地区的版本是“吐出江河”,也有哭出洪水的。兄弟们的来头除了自然产生之外还有来自星星的你们版本,甚至反派成分也大不同,有官府,恶霸,甚至袁世凯(比如tvb版)。

更有意思的是,并不是所有的特异功能故事都是十兄弟类,《民间故事类型索引》里讲,这类故事有两种,一种是“奇能异士来相助”,一种是“兄弟皆好汉”,前者是强调各自发挥能力完成任务,后者是强调团结一心,一般是反对官府。五兄弟的故事虽然远销海外,核心还是非常典型的兄弟皆好汉类故事,而《七兄弟》,也就是葫芦娃,似乎是两类合一了

至于《葫芦娃》是怎么从民间传说衍生出来的,百度知道里有人提到《胡进庆、吴云初诉上海美术电影制片厂著作权权属纠纷案》,案卷里详细陈述了制作的起源,确实是“1984年……美影厂文学组的杨玉良根据民间故事《七兄弟》,创作了《七兄弟》文学剧本大纲”。

而至于Michael Stipe的背德歌曲,我倒是没有找到“7”的出处。虽然现在市售有《7 Chinese brothers》童书,但是这本书初次发型于1990年,而REM的歌早在1983年就发布了。

在不同的时空里,欲求不满的Michael Stipe吞了海水淹死了人,被袁世凯抓了去,不得不被葫芦兄弟们解救,终于从可汗那里得到了半个王国。

随记存档 2021.6

鲁迅

可能是昨天看了两篇猎人笔记的过,屠格涅夫的叙述者猎人形象一直盘桓在我脑中。这个年轻的乡绅,四处游走打猎,与地主、佃农、农奴和仆佣交谈,言语似乎抽离于这套乡村体系之外,行动又完全合乎身份。并不是批判,而又能引发批判。似乎故意作好奇状记录见闻,给读者一个暧昧的滤镜。比如《总管》这篇,叙述人描述着地主和总管给他的不适感(出于社交的),读者读来是另一种感觉(出于阶级的),不知道是不是有意为之。

但是昨天就在想,这个位置暧昧的叙述人(似乎思想抽离于所描述的社会,但是又并没有形成批判),有很熟悉的感觉。今天忽然想到了,是鲁迅的《故乡》。啊,一下子茅塞顿开。虽然鲁迅的笔是更犀利更刻骨的,三言两语把荒谬的社会结构从臃肿中切削出来。因为提倡木刻运动的缘故,某一版的鲁迅选集封面是其木刻的半身像。他的作品给我感觉就像是木刻,细看永远是棱角。如果问对我影响最大的作者,那一定就是鲁迅了。我永远记得第一次读《一件小事》的那节自习课,虽然那时候还小,却也咀嚼了无数次这件小事,从头到尾。这并不是一个寓言故事,不是政治隐喻和指桑骂槐,就是直白地展现出的社会矛盾,没什么可解读的,已经都写在哪里了。从小学开始,这几篇喜欢的文章读了无数遍,以至于后来动笔写东西总有无意学来的一些怪句子,比如喜欢用“也”字。有时候也会琢磨一下,闰土,阿Q,孔乙己,魏连殳,华老栓……的命运

不知道现在的学生有没有必须读朝花夕拾了,藤野先生之外,热闹的戏台子之外,车夫的轮子之外,就像直白地摆在那里的,人的病历,也怕似乎放久了就不在乎了。我怕学校趁孩子自己咀嚼出滋味之前,就把这些文字压成扁平,盖上反帝反封的红戳子,装裱起来做欣赏。就好像小栓的痨病已经有了治。吃下去吧,病便好了。

想到影视作品里的鲁迅,就想起黄金时代里汤唯演的萧红。我对萧红了解的不多,只读过生死场,呼兰河传潦草开了个头。生死场里我印象最深的章节,叫“你要死灭吗”,这是23岁的萧红被软禁时写的,振聋发聩,似乎是王婆在崩溃中的叫喊,也是作者把书页卷起来对世界的一刺。我想象过我23岁时候会如何写故事,事实是我23岁什么也没有写。25岁依旧什么也没有写。日子像一条小河,随着季节丰足干涸。从书本的定义里,我也荣幸地“麻木”了

随记存档 2021.5

窑厂

又读了一点莫迪亚诺写父亲的段落。想起那年在田埂上,我们两个人散步,找他小时候在生产队工作的砖窑,窑塌了,只剩下一个大坑,和一棵大树标记着位置。回来路上遇到邻居,父亲丢了乡音,言语不通。我们钻进太爷家的旧宅,正门也已经塌了,一颗树横着穿过不大的院子从墙头挤出去。撞碎了砖墙。秸秆燃烧的烟幕笼罩了全世界,似乎连声音都变得难以看清,丢失了轮廓。过去像窑厂一样,安静地塌了。