分析的形式

齐泽克引用拉康的话说马克思发明了symptom症状的概念,具体而言,马克思对于货品价值的分析和弗洛伊德精神分析里梦的解析如出一辙,都是对于形式的分析,这种分析需要两步,第一步是从表象看其隐藏的秘密,第二步是从表象与隐含内容的关系分析其机理形式。这之中“秘密”本身并不重要,或者说这个表里形式本身才是分析揭示出的“秘密”。

以梦为例,固然可以分析梦背后的含义,但是梦背后的含义并不是“隐藏”的所谓神秘的“潜意识”,它只是被压抑某些“正常意识”,梦只不过是把这些意识转化为了“正常”语言而已。所以比起解读梦,更重要的是研究梦的“文本”、背后的“含义”、以及含义所连接的“欲望”,是如何结合在一起的,这就是形式。

这一节也举了马克思的例子,商品表面的供需关系背后有资本的“秘密”,即劳动与价值的关系,但是分析的主体并不在于揭示这个秘密——这个秘密或许没有藏的太深——而是去探究这个过程:劳动如何自然而然地被商品代表,这个过程中劳动价值如何被衡量定价。齐泽克指出这是政治经济学经常不能回答的问题:只关注背后的机理(或者说秘密),没有关注“秘密”与表象的整个形式,也就是缺少“第二步”。

“商品-形式”与“无意识”。

继续谈马克思的商品与价值形式,这个形式的重要意义正在于它不仅描述了商品,也意味着许多别的事物存在这样的形式(即,背后有其业已存在的机制,如商品榨取价值)。齐泽克引用Sohn-Rethel的理论,认为商品形式的分析中有两层抽象,一层是去除商品的特征而成为商品,一层是“真正的抽象”,也就是,如同科学原理一样,在人去思考分析之前,在第一层抽象触碰的实际的商品之前,商品-价值原理就已经在运转了。必须指出的是,这个“真正”的抽象并不是“真实”意义上的真正,也不是效用意义上的真正。它不是thought只不过它呈现了thought的形式。

作者此时定义了“无意识”:一种思想(thought)的形式(form)但是它的本质(ontological status)并不是思想。接下来以商品交换为例子,交换作为一个动作本身是一种抽象社会行为,这并不是说“交换者不懂自己在干什么只是纯粹利己”,而是说交换者对自己正在参与的社会行为是无所知的。正因为其不知,这个社会行为才如此效率。甚至可以说,“无法自知”是“有意识”的重要组成部分。必须不自知。接着,齐泽克指出,意识形态(ideology)并不是一种“虚假的意识”(false consciousness),而反之,意识形态的根本性质之一就是其参与者并无法可知(non- knowledge)。只有在参与者无法知晓全貌的情况下,意识形态才得以存在,如果这一层的抽象被揭示了,那么其机理就失效了。

我觉得意思是说,就像商品-价值-交易,这之中的抽象机制本身就包括了隐藏其自身机制,意识形态的重要组成部分也是需要其参与者无法了意识形态正在起作用。

社会症状

齐泽克接下来探讨了为什么拉康说马克思发明了“症状”symptoms。因为马克思对商品交易管理的分析揭示了一种不平衡的关系。推而广之,任何的普世意识形态,自由、平等、公平交易,都会有这样矛盾悖论的一部分,它即是此思想(ideology)的必要部分,又破坏了此思想的普遍性。

这样的不平衡就是所谓症状。症状并不是说“实现得不彻底”,而是说每个意识形态都必须内在含有这样一部分。以自由为例,一切形式的自由中包含了“出卖劳动的自由”,而出卖劳动的自由反过来使得劳工失去了自由。以公平交易为例,假设一个社会本来是以商品价值等价交换,没有剥削,等到社会发展到有剩余商品的地步,就一定会产生“劳动力”这个商品,而等价交换原则一定会人劳工出卖劳动力而非劳动商品,劳动力作为商品会产生额外的价值(剩余价值),剩余价值被购买放得到。遵循等价交换原则,自然而然地就会产生“剥削”。社会发展的量变,必定引发“质”的变化,这是等价交换这个思想自身的矛盾部分。齐泽克总结,马克思批评的“乌托邦式社会学”,就是一个(不可能的)空想的、“无症状”的意识形态,这空想社会里依旧遵循普世的等价交换原则,但是工人不出卖劳动力从而不被剥削,这是不可能存在的。

商品崇拜(fetishism)

齐泽克认为马克思讨论的崇拜本质上是一种人与人之间或者物与物之间关系的错判。本来商品的价值是通过与另一种商品的关系来比对,而不单独存在的,这种关系是镜像的,B能衡量A的价值只因为B被用来与A比较。但是由于错判,人认为B本身具有了A价值的特性,这导致了崇拜(比如,这里B是金钱),这时候关系反转错倒了。在人与人关系中也有这样的错倒,比如,因为有相对服从关系才有国王的概念,但是人反过来认为国王之所以是国王因为他本身有王的属性,这也是一种fetishism。

齐泽克认为这两种(物与物,人与人)的崇拜并不是等同的,也并不能同时存在。按照马克思的理论,资本主义时代之前的封建时代人与人的关系是崇拜化的、而物与物关系是淳朴的;资本主义社会物与物关系崇拜化,但是人与人之间却是自由(进行等价交换)。这是个问题。齐泽克认为人与人的崇拜关系被压抑了,这也是资本主义的症状:取代封建的并不是完全的自由。

极权主义的欢笑

齐泽克(唐突地)批评了翁贝尔托·埃克的小说《玫瑰的名字》:齐泽克指出这小说背后的“通俗结构主义”(他管这个叫spaghettini 结构主义,类似于通心粉西部片),世界观总是“恶”源自对“善”过于刻板的追求,是缺少欢笑的死板。这是一种启蒙运动式的思想,即,对上帝太多与执着才是产生了恶。

齐泽克说这小说和其背后的思潮有两个问题,其一是大家只谈善极而恶,却不谈恶极而善,比如唐璜,至死遵循他的坏水,以至于竟然可敬(我认为这个论点和前言后语都没有任何关系,纯碎是拉扯来骂两句);其二是,(与前文有关了),现代的极权主义中,“欢笑”,或者说不严肃不教条的部分,根本就是游戏的一部分。当权的思想并不是一定要背严肃对待的。而且这个游戏里,最遵循教条的人总是被看作“过时”,并不是真正的权力拥有者,怎么可以说极权主义就是教条呢。

犬儒主义是意识形态的组成部分

齐泽克先回顾了“基础”的定义下的意识形态:马克思说“他们不知道它,却在践行它”。这意味着它是一种刻意的单纯无知的错误认知,一面掩饰自己的作用条件,一面制造出“社会现实”与“歪曲的表象”之间的裂隙。这个定义意味着“批判思想”的过程——也就是向人们揭示“社会现实”的过程——可以引导人们意识到意识形态的作用条件,从而消解意识形态的作用。(但是这有点过于简单了)。而更复杂的说法是法兰克福学派,认为问题并不单单是“看透”表象摸索“社会现实”,而是看到所谓的“现实”是无法脱离“意识形态”而自行发展的:并不单单是遮蔽现实的帷幕,意识形态的扭曲作用是其根本性质。

齐泽克说,这样我们就发现了一个悖论:意识形态是这么个怪东西,只有在扭曲的条件下才能作用,而一旦被“看透”就会消失殆尽,或者变换成另一种现实。所以我们要避免使用“揭开面纱”、“看透本质”、“皇帝的新衣”这类的比喻来形容意识形态。齐泽克说,就像拉康说的,皇帝只是在衣服下面什么也没穿。(意思是意识形态并不是现实的谎言/面具而已)

接下来引入了这篇论文的核心问题,意识形态作为一种天真无知的意识,这个定义今日还适用么?齐泽克引用了斯洛特迪克Peter Sloterdijk的与上述“帷幕/面纱”相悖的观点,即,意识形态的重要组成部分是“犬儒主义”的部分,是意识到“现实”与“意识形态面纱”之间的扭曲,而继续维系面纱的人。与马克思的“不知却在践行”的定义不同,斯洛特迪克对犬儒的定义更像是“知道,却继续践行”。

这种犬儒主义与世俗的犬儒主义不同,这里斯洛特迪克区分了cynicism犬儒和kynicism世俗犬儒。后者是一种讽刺、对抗、实用角度批判当权者的运动。例子比如:当某政客宣传爱国主义时,世俗犬儒会宣扬此政客的个人获利。

而另一面是顺从犬儒cynicism,更像是“官方”对于上述的回应。它明知“现实”与“表象”之间的差距与意识形态的作用,却继续维护这个体系。它像是一种“反对的反对”,并不是单纯“不道德”,而更像是用道德去行使“不道德”。它宣称道德、真相比不道德、谎言更加高效,而且更加合法。比方说,比起抢银行,犬儒会说合法的生财之道更高效、还更受保护。维护“开银行比抢银行更道德”

但是问题来了,对于这些合作的犬儒而言,意识形态不再是隐藏的,之前所谓的“揭示真相让人清醒”的批判无法消解掉意识形态的作用了。我们也没法去寻找其“症状”——来找到其必不可少却又被压抑的盲点,来能够消解掉意识形态——因为犬儒已经把这些考虑在内了。毕竟已经“知道了却还在合作”。那怎么办,难道我们进入“新意识形态”世界了么?齐泽克说不是,后半篇慢慢分析

思想意识的幻象

幻想就是齐泽克对上述问题的解答(既然人是“知道了却还在做”,那难道我们已经进入后意识形态世界了吗?)

解答来自于对马克思“人不知却在做”的重新解读:意识形态幻象到底作用于“知”还是在于“做”?乍看之下答案似乎很简单,在于“知”:人不知他们物化的价值体系背后其实是社会关系。但是齐泽克认为幻象其实作用于“做”而不在于“知”:人当然知道钱(物质上)并不等同于价值,当然知道背后是社会关系,但是还按照钱-货规则生活。换句话说,人的商品崇拜并不是一种理论思考,而是实际行为。人的“不知”并不是混淆了钱币与价值,“不知”的是他们没想到是商品崇拜在指导日常行为。

为了阐释这一点,齐泽克回到马克思所讲的“普遍universal”与“特定particular”的关系。所谓普遍,不过是一些实际存在的特定物品的性质。马克思说当人被崇拜迷惑,会误认为“普遍性”本身具有实体,就像是黑格尔的主体-实体关系一样,“特定”物品被当作是实体“普遍”价值的具体形态。资本论里的例子:在资本社会里,普遍和特定之间关系倒错,原本应该说“罗马法和德国法都是法律”,人却认为是“抽象的‘法律’具体呈现为罗马法和德国法”。

但是不同于马克思,齐泽克认为自然的人不是黑格尔式哲学家,不是“理想主义”——自然人当然知道普遍性只是特殊性的抽象性质,当然知道“价值”并不是实体!但是人依旧按照倒错的关系做事:就好像商品(特殊性)是价值(普遍性)的呈现一样。化用前面的例子:人当然知道罗马法和德国法不过是两种法律,但是人行动起来就好像“法律“这个抽象概念具有实体一样

于是齐泽克托出了他对于马克思“人不知却在做”的新理解:幻象存在于“做”之中,人明知事物背后的事实(比如钱不等于价值)却依旧照做,人所不知的是“他们的行为被幻象、被崇拜倒错所引导”。(这不同于传统解释,即,幻象存在于“知”之中,人所不知的是事物背后的现实)。无意识的幻象是思想幻觉ideological fantasy

这也构成了对前文“犬儒主义”的回应:之所以“人明知却在做”,并不是因为已经步入了所谓后意识形态社会,而是因为幻象在于“行为”之中。完整来说,“人明知他的行为是被幻象指引,却依旧照办”。例如,人明知“自由”背后隐藏了某种特定的剥削(出卖劳动的自由),却还在信奉“自由”。

信念的客观性

上文说意识形态幻象在于“做”而不在于“知”,这一节用这一视角回顾商品崇拜:当社会里人的劳动以商品形式存在,人与人之间的社会关系被物与物之间的关系取代——不再是人之间,而是商品之间的社会关系。齐泽克说,这个概念在1960-1970年代完全被阿尔都塞学派摒弃了。阿尔都塞认为马克思的货品崇拜理论不过是天真、理想化、无根据地建立在人与物对立基础上。反之,齐泽克认为应当使用拉康学派的解读:马克思理论的重要之处正在于人与物的对立。

回顾封建时代,人与人的关系被隐藏神秘化,加以一系列意识形态的信念和教条迷思,背后其实是主与奴的关系。在资本主义社会,人被解放了,没有了中世纪的信仰教条,人与人之间的关系以自私的利己主义驱动……齐泽克认为马克思指出的重点在于:“物”(商品)在替人(主体)信念believe意识形态。对人而言就好像此前所有信念、迷信、教条都被理性、利己的精神所克服:其实,人不再信仰,物在替人信仰。

拉康的思想与常识不同。通常人认为信仰是内在的、知识是外在的。而拉康认为信仰是外在的,它外化成为人的实际效用的行为。就像西藏佛教信徒的转经筒,你把经书抄下来放进筒里,它替你读经。转经筒替我祷告,或者说,我以自动转经筒为媒介祷告。这件事的妙处在于,不管我想什么、信什么,都没关系,因为(化用一句斯大林主义谚语),不管我在想什么,客观上讲我都在祷告。

齐泽克说这也帮助我们理解为什么说拉康思想里的精神分析并不是心理学:哪怕是最真切的情感(同情、痛哭、悲伤、欢笑),都可以不失真诚地转化移交给别人。以拉康书中的例子,我们去剧院看歌剧的时候,满脑子是自己的琐碎事,没法沉浸在剧情里感受悲伤,但是没关系,合唱团替我们感受这情感。换句话说,我们通过合唱的媒介来感受,而不用亲自体验了。

就算是心思在别处,我们也尽了“同情”剧情之义务。就像有些社会里可以雇人代替自己哭丧,用别人为媒介,尽自己的哭丧义务。齐泽克举了现代版的哭丧例子:电视剧里的罐头笑声。为什么要有罐头笑声,有人说是提醒观众笑,齐泽克说不对,观众经常不会跟着笑,罐头笑声是在替我们笑,替我们享受。

齐泽克总结:不能忘记信仰的客观性。否则就像笑话里的精神病人,终于知道自己不是一粒麦子,却在担心院子里的鸡知不知道自己不再是一粒麦子。

“法律是法律”

上文说到,信仰并不是内在的精神感情,而是客观实体化地存在于我们效用的社会行为之中:信仰支撑了维系社会现实的幻象。齐泽克说,虽然有人认为卡夫卡笔下的官僚时间是夸张的想象,他却认为其描述的正是社会“效率”“真实”运转的客观事实。换句话说,所谓的“对官僚的夸张幻想”也是社会事实的一部分:人们都知道官僚并不是最高权力本身,但是我们“效率的”社会行为中却就好像如此。这个“社会现实”是由一些列“就好像”支持的,比如官僚就好像真的权威、总统就好像代表人民、党就好像代表工人。一旦失去这些信仰(不是心理上的,而是客观实体),所谓社会现实就消解了。

齐泽克认为这个观点与帕斯卡所言相合:人的思想并不是内在而是由外在的“没道理”nonsensical的“机制”决定的。比如我们遵循法律并不是因为其公正道德,而是因为法律是法律。引申之,齐泽克借Kiekegaard的话说,信仰基督不该是因为他圣明善良,正相反,只有信他才能洞察他的圣明与善良。只有信的人才会信。

齐泽克说,法律被“外在”地遵循,并不是因为暴力机关,而是因为其本身具有无法理解、不可理解、“创伤性”traumatic的特征,就像精神分析里所谓的“超我”superego,无法被本体符号化地理解。而为了让法律“正常”运转,这个创伤性的事实(即,法律被执行只是因为它被接受)被思想(所谓法律的意义)压抑到了“无意识”里。就像卡夫卡的《审判》结尾所言,同意并不是一定因为正确,而是因为必要。法律中“压抑”的部分并不是其存在来源,而是这个事实:法律被接受并不是因为正确,而是因为它作为法律被接受。人相信法律,正是在移情transference作用下,把这个创伤性的事实转移成了对“真实”“意义”对迷信。移情就是信仰的轮回:信的理由只能用来劝说信的人。

接下来引用了帕斯卡著名的赌局(思想录233章)。齐泽克说帕斯卡关于为什么信神是最理性的决定的论点,被文中假想的一段击破了。因为不管如何理性,这段讲,你的手被绑住嘴被堵住被逼做赌,怎么办?答案是跟随那些原来也曾被绑住现在却做了决定的人,走他们的路,当你开始走在信神的道路上,你会越来越信,越来越坚定信仰。所以从行动上就好像信神,就最终获得了信仰。

齐泽克说这个过程不仅是宗教,法国共产党也是这一套,如果你是一个资产阶级,你怎么信共产主义呢?你的手被绑住(被资产阶级偏见桎梏住),嘴被堵住。所以第一步,你意识到自己思想的局限性,干脆就不试图用自己的逻辑去推断,而是遵循与你有过相同境遇的前人的脚步,就好像相信工人阶级的运动纲领一样,这个人就会更多参与运动、抽签资助罢工、等等,也没什么坏处,最后这个人就信了共产主义。

齐泽克指出帕斯卡的这个过程和无聊的行为学“做了就会信”理论有本质区别:帕斯卡的章程里,去做本身就是不知却已经信,换句话说,“信了才能信”。

齐泽克举了《同窗之爱》这个电影的例子(其实是“剑桥五杰”例子),1930年代剑桥学生中有一股恐惧,比起可怕的学生头子、对同性恋的压迫等等,真正的恐惧在于一种无法忍受的享乐压力。一方面,在经济社会危机之中,富裕学生生活依旧优渥,有了一种罪恶感;更重要的是整个社会氛围在一种惰性的享乐之中,这变成一股紧绷的张力,只有抛弃享乐才可以将之化解,所以德国有了希特勒,英国的学生被克格勃策动。齐泽克说这电影妙在并没有展示主角盖伊是如何皈依的,就像你爱上一个人的一瞬间,你就已经爱上了,虽然你还没有察觉到。

齐泽克指出了两点证据来说明盖伊虽然彼时还没有信仰共产主义或者变成克格勃间谍,但是对他而言只有这一条路了。这段看得我云里雾里的,一是因为我没看过电影只看过介绍的文章,而是齐泽克写的比较混乱,还插科打诨。三页的影评,指出了一些有趣的东西(比如,裘德并不是因为对马克思理解深厚才信奉共产主义,而是因为信奉共产主义才对马克思理解深厚,参见耶稣的例子),但总体而言有点跑题………

用卡夫卡来批判阿尔都塞

衔接上文,外在的机械行为并不是纯外在的,因为当它们同时奠定了我们内在最真切的信仰。换句话说,当你开始践行一些行为准则,你就已经“无意识”地信仰了。齐泽克认为阿尔都塞只谈了外在的意识形态国家机器如何内化成思想意识形态感受的“真理”,而没有考虑到这个过程并没有终结:就像帕斯卡的论点一样,“内化”永远没有完全成功,总有剩余的部分,这剩余的部分并非阻意识形态信仰,而是推动的根本动力。(妙啊)正是这剩余一部分创伤性的无理的禁忌,富裕了法律无上权威的地位。

齐泽克认为卡夫卡很好地诠释了这一点。卡夫卡笔下的主体是由迷幻的官僚组织(法律、城堡)询召interpellate来的,而这个询召并没有先前的辨识/主体化过程,也就是说是没有原因cause的主体化过程。主体被认识之前,困于他者的矛盾之中。

具体而言,齐泽克引用了拉康学说的一个公案:一位父亲在为死去的儿子守灵时睡着了,梦里儿子走到他身边说我着火了,父亲惊醒来发现蜡烛打翻烧了尸体的手臂。一般的解释认为是外在的现实因素影响了父亲的睡眠,于是生发出一个梦来解释,而外界因素过强终于让他醒来。拉康学派认为正相反,先有了梦来延缓父亲醒来,但是梦里真实的欲望(父亲的懊悔)是真正的真实,强过于外界的所谓现实,所以父亲醒来,为了逃避真实。

同理,意识形态也是这样:它并不是因为外界现实而生发的幻想,而是支撑“现实”的幻想结构。幻象组织了我们效率的社会关系,也隐藏了创伤性的无法被符号化理解的部分。意识形态不是逃离现实,而是把现实呈现为逃离创伤性的真正核心的出口。

为了解释这一点,齐泽克引用了拉康晚期作品里对“庄周梦蝶”的讨论。拉康认为庄子的问题“不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?)是有道理的。首先这说明庄子不傻(拉康语境下,傻子是无法与自身认知产生距离的人,比如国王认为国王是自己本身的特质)。再深一层讲,如果是蝶之梦,那么这么消解下去一切都归于“他者”的虚无,拉康不同意这个论调:主体可以通过幻想获得他者之外的东西。在庄周梦蝶的故事里,蝴蝶是庄子的幻想主体。符号现实里是庄子,欲望现实里是蝴蝶。这个关系乍看是对称的,实际不然,对称不过是幻象。拉康指出,因为庄子醒来可以思考他是不是庄子梦蝶,但梦中不能思考是不是醒来会认为是蝶梦庄子。所以幻象是不对称的。

幻想fantasy是现实的支撑

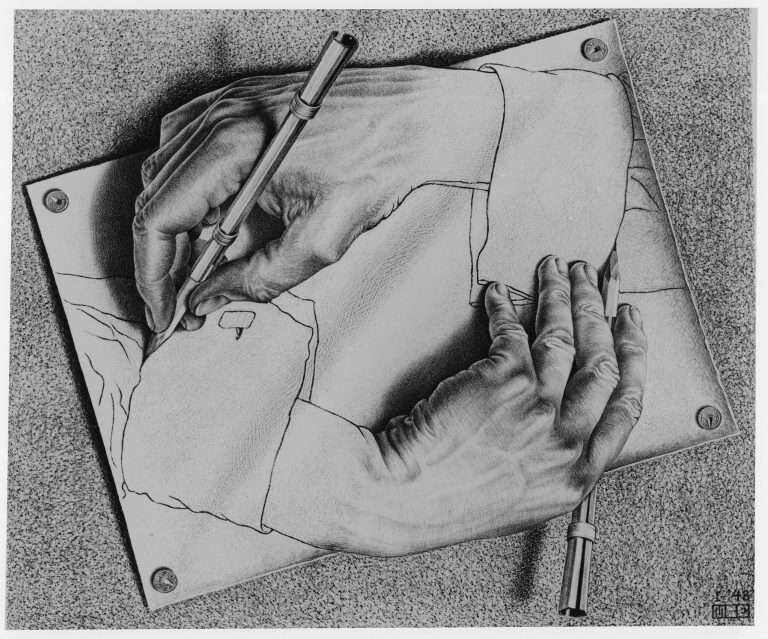

齐泽克说我们需要回到拉康对幻想的论点:幻想(梦)离真正的现实(醒)最近,也就是离“真实”Real desire欲望最近。这并不是老生常谈地说“现实都是虚假”、“人生只是梦”,也不是像很多科幻作品里一样主人公慢慢发现周围人不是真正的人、最后发现自己也是机器人,这类的套路就像是Eschar的双手互画的画作一样是悖论的。

而拉康想说的是,存在一部分无法被“梦境镜像”(比如庄周梦蝶的对称论据)消解的、真正的核心,这个“真实”核心只有在梦中才可以被触碰。我们醒着的时候会说梦“不过是个梦”,而反过来醒着的日常生活也“不过是这个梦的意识”,只有在梦里才可以接近决定着我们行为的幻想机制。

意识形态作为梦境也一样,如果我们只是单纯地讲“需要睁开眼醒来看透意识形态”,我们再怎么“清醒客观”、“去除偏见”,“以意识形态之前的眼光看待”,都是无法触碰到核心的,因为现实不过是梦境真实的意识consciousness而已。直面意识形态力量的唯一方法是在它这个梦境中寻找其真实的欲望Real desire。

例子:要直面反犹思想,光是“去除反犹偏见”并不能让我们正确看待犹太人。唯一正确的方法是去直面意识形态中“犹太人”的形象与我们内心欲望的关系。比如,退一万步,假设无偏见的事实上犹太人真的控制了银行,真的勾引你女儿,难道反犹主义就正确了吗?齐泽克让我们回想拉康讲的“病态嫉妒的丈夫”例子:就算妻子真的出轨了,这个臆想病的丈夫也依旧是臆想病!

以犹太人为例,如果我们只谈“理性看待”、“去除偏见”,那么1930年代我们会说“纳粹对犹太人的看法有点过分,没有事实基础,我们应该冷静按照证据判断是非”,这有用吗?!正确的看法不是“犹太人没那么坏”,而是“纳粹党反犹意识形态与犹太人无关,后者的形象被塑造以掩饰意识形态的矛盾部分”。

这也说明我们没法依靠“客观的、意识形态出现之前”的视角消灭意识形态。这类论调根植于:相信日常经验中有一部分是意识形态无法施效的。但是齐泽克说,如果你是1930年被洗脑的德国人,你回家遇到犹太邻居友善跟你打招呼,难道不是日常吗?这没能消灭意识形态,因为如果日常经营能打败意识形态,反犹运动就根本不会成功了。意识形态作用下我们根本不会感到其与现实有任何冲突。

意识形态并不会被日常体所挑战,正相反,意识形态决定了我们的日常体验。(与拉康梦的论点相照应,并不是现实导致幻想,而是现实是幻想的意识)。齐泽克说,如果我们真的是1930年代被洗脑的反犹德国人,我们不会认为宣传中邪恶的犹太人形象与我们善良的犹太邻居之间有任何区别,我们会说“你看他们把邪恶隐藏得多么好”。在意识形态作用下,哪怕是一眼看上去相反的事情,都能被转化成加强信念的论据。

剩余价值与剩余享受

齐泽克的这篇论文的最后,终于到了马克思与拉康的分歧。马克思理论里的意识形态是对于整体社会关系的一瞥,而拉康理论里是消除其本身存在的不可能性的整体本身。换句话说这区别来自于马克思与弗洛伊德对于“狂热崇拜”的区别定义:对于马克思而已它隐藏了积极的社会关系,而对于弗洛伊德而言它隐藏了符号关系的缺失/阉割。

另一个层面,马克思视角下,最成功的意识形态是“外化”的“虚假的普遍性”,而批判意识形态就是揭露虚假的普遍性,展示“拥有普世权利”的人背后的资产阶级个体、资本主义剥削,“历史既定”的家庭结构背后的特定亲缘关系等等

而拉康视角下最成功的意识形态是“过快的历史化”,通过历史化的意象来掩盖其本身的历史。齐泽克说一个例子是马克思主义女权批判精神分析学派把“俄狄浦斯情结”这种父权社会历史产物当作普遍规律,但是这个批判本身就是以历史化来逃避“父权社会”这个事实。另一个例子是集中营,我们把集中营的意象捆绑在具体事件(犹太屠杀、古拉格),和具体的社会关系(纳粹、斯大林),以此逃避了面对文明社会中“真实”对问题和欲望。别忘了集中营可是“自由的”英国人发明的,二战期间美国人对日裔也修建了集中营

齐泽克说马克思思想没有考虑到“真实”的剩余部分可以逃脱符号化。但是马克思也说过,“资本主义的极限在于其本身,也就是资本主义生产模式”。这话有两种解读,最简单的解读是“进化论”,资本主义劳动力与生产关系会交替发展,有时和谐同步有时摩擦异步,就像蛇蜕皮一样。在某一时刻,生产力发展超越生产关系,资本主义模式会变成拖后腿的发展障碍。但是这种解读太单纯了,马克思并不是这么想的。

齐泽克认为需要考虑第二种解读。这要从一个问题说起,究竟什么时候劳动力与生产关系“和谐同步”呢?答案是从来没有也从来不会同步,因为劳动力与生产关系的矛盾本身就是资本主义的一部分。正因有摩擦,才会让资本主义活动周而复始。矛盾、冲突,并不是资本主义的限制,而是其根本动力,这也就是为什么它能够不断发展变化:资本主义的“限制”——它的“内在矛盾”——正是它的动力核心。资本主义的矛盾在于它能把自己的不足作为动力。它越腐败,就越革新,以维系存在。

用这样的矛盾,齐泽克定义了“剩余享受”surplus enjoyment,这不是剩余的事物被普通地享受,而是说只有作为剩余才可以被享受。一旦去除“剩余”,此享受便不复存在。就像资本主义,必须不断革新自我才可以一直存在,而一旦“停下来”,就会崩溃。于是“剩余价值”是资本主义生生不息的动能,“剩余享受”是欲望的客观原因。限制之于超越,缺少之于过剩,是相同的。齐泽克说,这都是拉康理论里,过剩体现不足,的概念。

齐泽克最后说,我们当然可以说马克思早就想到过这些只不过没点出来,但是如果真的这样,马克思为什么在政治经济学批判里采用的是第一套说法,说生产关系发展到一定阶段被资本主义限制,需要社会主义革命来解放生产关系?为什么没人意识到马克思没有解决剩余享受的问题?因为没人意识到这点纰漏,所以有了大后果。一些社会以“真正的”社会主义为参考进行建设,虽然这能开启快速工业化,但是很快这些“社会主义”社会就被自己限制住了发展。